脑深部肿瘤切除术是一种针对颅内深处肿瘤进行的手术,由于肿瘤位置深在,周围神经、血管结构复杂,手术难度和风险都较高。

脑深部肿瘤切除术的定义

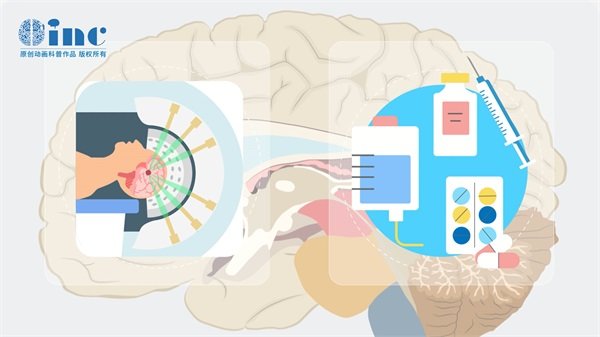

脑深部肿瘤是指位于大脑深部结构如丘脑、基底节、脑干等部位的肿瘤。脑深部肿瘤切除术就是通过各种技术和方法,在尽量减少对周围正常脑组织损伤的前提下,尽可能彻底地切除脑深部肿瘤,以达到治疗疾病、缓解症状、延长患者生命的目的。

脑深部肿瘤切除术的操作过程

术前准备

影像学评估:通过头颅磁共振成像(MRI)、计算机断层扫描(CT)等详细了解肿瘤的位置、大小、形态、与周围重要神经血管结构的关系等,为手术方案的制定提供依据。

神经功能评估:对患者进行全面的神经功能检查,包括肢体运动、感觉、语言、视力、听力等,以便术后对比,及时发现神经功能变化。

其他准备:完善血常规、凝血功能、肝肾功能等常规检查,评估患者的全身状况,确保患者能够耐受手术。同时,向患者及家属详细说明手术的风险和可能的并发症,取得其理解和同意。

手术入路选择

根据肿瘤的具体位置选择合适的手术入路,原则是尽量缩短到达肿瘤的距离,减少对正常脑组织的损伤。常见的入路有经侧脑室入路、经胼胝体入路、经颅底入路等。例如,对于丘脑肿瘤,常采用经侧脑室入路,可直接到达肿瘤部位,同时减少对周围脑组织的牵拉。

手术操作

切开皮肤和颅骨:按照设计好的手术入路,切开皮肤、皮下组织和帽状腱膜,然后用颅骨钻钻孔,铣刀或线锯切开颅骨,形成骨瓣并取下。

打开硬脑膜:小心切开硬脑膜并翻开,暴露脑组织。在显微镜或神经内镜的辅助下,仔细分离脑组织,沿着选定的手术路径逐步深入到达肿瘤部位。在此过程中,要注意保护沿途的重要神经和血管。

肿瘤切除:到达肿瘤后,根据肿瘤的性质和与周围组织的关系进行切除。对于边界较清楚的肿瘤,如部分良性肿瘤,尽量完整切除肿瘤;对于恶性肿瘤或与周围组织粘连紧密的肿瘤,可能需要采用分块切除的方法,在保护周围正常组织的前提下,尽可能多地切除肿瘤组织。在切除过程中,使用双极电凝止血,保持手术视野清晰。

止血与创面处理:肿瘤切除后,仔细检查手术创面,彻底止血。用生理盐水冲洗创面,清除残留的血液和组织碎片,然后放置明胶海绵等止血材料,必要时留置引流管。

关闭手术切口:依次缝合硬脑膜、颅骨复位固定、逐层缝合头皮各层。

脑深部肿瘤切除术的作用

缓解症状:脑深部肿瘤往往会压迫周围的神经组织,导致一系列严重的症状,如肢体偏瘫、失语、视力障碍、认知障碍等。通过切除肿瘤,可以解除肿瘤对周围组织的压迫,从而缓解或改善这些症状,提高患者的生活质量。例如,对于因肿瘤压迫导致肢体无力的患者,肿瘤切除后,肢体力量可能会逐渐恢复。

明确诊断:对于一些术前无法明确肿瘤性质的患者,手术切除肿瘤后可以进行病理检查,明确肿瘤的类型、分级等,为后续的治疗提供准确的依据。这对于制定个性化的治疗方案,如是否需要进行放疗、化疗等非常重要。

延长生命:对于大多数脑深部肿瘤,尤其是恶性肿瘤,手术切除是综合治疗的重要组成部分。通过尽可能彻底地切除肿瘤,可以减少肿瘤细胞的数量,延缓肿瘤的生长和扩散,从而延长患者的生存期。即使是一些良性肿瘤,如果不及时切除,随着肿瘤的增大,也会对周围组织造成不可逆的损害,影响患者的生命健康。

脑深部肿瘤切除术的风险

神经功能损伤:由于脑深部肿瘤周围存在大量重要的神经结构,手术过程中可能会对这些神经造成直接损伤或因牵拉、供血障碍等导致神经功能受损。术后可能出现肢体瘫痪、感觉障碍、语言障碍、视力或听力下降、认知功能障碍等并发症,严重影响患者的生活质量,部分患者的神经功能损伤可能难以完全恢复。

出血:脑深部血管丰富,手术中分离肿瘤与周围组织时容易损伤血管,导致出血。出血可能会影响手术视野,增加手术难度,严重时可形成颅内血肿,压迫脑组织,导致颅内压升高,甚至危及患者生命。即使手术中止血彻底,术后也可能因血压波动、凝血功能异常等原因出现继发性出血。

感染:手术属于有创操作,尽管在手术过程中会严格遵循无菌原则,但仍有可能发生感染。颅内感染是一种严重的并发症,可引起发热、头痛、呕吐、意识障碍等症状,治疗难度较大,可能会导致脑组织损伤,遗留神经系统后遗症,甚至导致患者死亡。

脑水肿:手术操作会对脑组织造成一定的刺激和损伤,术后可能出现脑水肿。脑水肿会导致颅内压升高,引起头痛、呕吐、视力模糊等症状,严重时可导致脑疝,是术后早期患者病情加重甚至死亡的重要原因之一。

其他风险:还可能出现脑脊液漏、癫痫发作等并发症。脑脊液漏可导致颅内感染的风险增加;癫痫发作可能会影响患者的康复,增加患者的心理负担和护理难度。此外,患者在术后还可能因长期卧床出现肺部感染、深静脉血栓等并发症。

脑深部肿瘤切除术是一种具有挑战性的手术,虽然存在诸多风险,但对于脑深部肿瘤患者来说,在专业的神经外科团队操作下,严格把握手术适应证和禁忌证,做好围手术期管理,可在一定程度上提高手术成功率,改善患者的预后。