广州最热的夏天,空气里都是黏稠的热浪。

“我和孩子每天坐地铁去医院。那段路,被我当成了开颅术后康复训练的一部分。吃完早饭,我们就出发。从家门口走到地铁站,正常人15分钟的路,我们要走50分钟。下地铁楼梯时,我扶着她一步一步慢慢挪——这正好锻炼腿部力量。她多走一步,我就觉得康复的希望多一分。”

这是一对感人的母女,一位深爱孩子的母亲和一个坚强勇敢的孩子,此时的苏苏才2岁。小小的身体,和脑子里的可怕肿瘤一直在抗争。

也许长大后的她,不会再记得这个汗湿衣襟的夏天,不会再记得那段总也走不完的路。但这段路教会她的东西——那种慢慢走、也要往前走的力量,会一直留在她的生命里。

其实,这也只是苏苏与脑瘤艰难抗争道路上的小小一部分。父亲为他苦苦寻求来的第一次开颅,结果却令人心碎——肿瘤残留,苏苏右侧身体偏瘫。当肿瘤复发,苏苏不得不面临再次开颅手术……

“我的孩子连家门都很难出去。别的小朋友在外面跑跑跳跳,她只能静静坐在屋里……”对于苏苏父母而言,他们的愿望很简单,只是希望孩子和同龄人一样健康快乐长大,这一路他们是怎么走过来的?

以下内容根据苏苏父母口述整理。

01、发病:为何我的孩子走不稳?

最早的时候是孩子走不稳。

1岁2个月的时候,和我们小区里同龄的孩子一起玩耍,走路就发现她老是走不稳。一直都是在刚走路那个蹒跚的阶段,别的小朋友都已经走稳了,她还在学习走路的样子,无论是上坡或者是平路也好,就老是觉得孩子好像马上就要摔了,可是又没有摔下去的那种——反正就是走不稳,要扶的这种状态。

所以我们当时带她去医院做身体检查,做了各种检查,都找不出问题。直到一次眼科检查,当时是眼科医生在为孩子做检查时,发现了一个细微的异常。他说:“你看,孩子笑起来的时候,这边嘴角和法令纹的位置好像有点不对称。”他提醒我,最好带孩子去我们广州的大医院看看,建议我们挂神经外科或者康复科的号。

说实话,我当时心里很诧异。因为孩子平时一切正常,能吃能睡,玩耍活动都没问题,我们谁也没往那方面想。但因为医生说得认真,我还是决定听他的,带孩子去了。

到了医院,康复科的医生仔细检查后,让我把孩子上衣脱掉。他观察了一会儿,语气凝重地说:“孩子身体左右两边不对称,右侧的肌肉有些萎缩。”他接着说:“有件事我得告诉你,情况可能不太乐观。我建议尽快做头部的增强磁共振,这通常是为了排查……某些部位是否存在肿瘤。”

我当时就愣住了,完全无法接受。医生大概看出了我的慌乱,又补充道:“当然,也有可能只是发育迟缓,或者需要早期康复干预。先检查清楚最重要。”

02、求医:从广州一路跑到北京

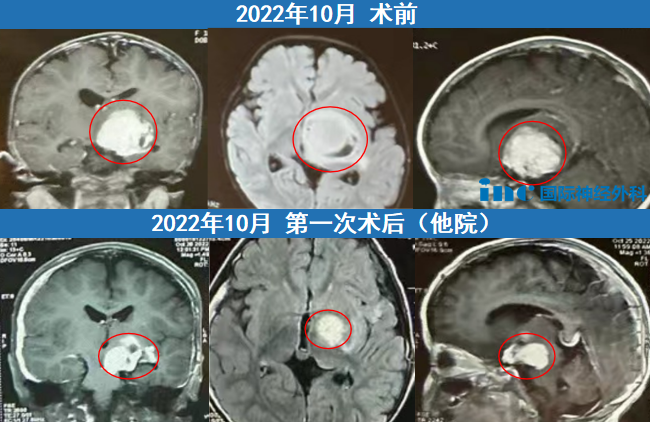

我们这才去拍了核磁。检查结果出来的那一刻,我们就崩溃了。核磁共振显示,孩子脑袋里长了一个4.2公分的肿瘤,就在最要命的基底节区。孩子的症状发展得很明显。到后来,整个人看着就瘦下去了,肉眼可见孩子状态一天不如一天。那种变化,或许外人不易察觉,但是我们作为父母,太敏感了。

手术成了唯一的路。我们不敢耽误,从广州一路“跑”到北京,6天里跑遍各大医院。我记得开始医生还不愿意接,我就苦苦哀求医生:“求您看看我女儿,给她一个手术机会吧……”

当时心里只有一个想法,只要能救救我的孩子,我愿意倾尽所有。

终于,我们得到了一个珍贵的手术机会。可就在等待的这几天里,肿瘤已经从4.2厘米长到了4.8厘米。

手术做了,可结果却像一把刀扎在我们心上。肿瘤没有切干净,术后的苏苏虚弱得像是被抽干了力气,更让我们心痛的是,她出现了右侧偏瘫以及肌张力高,手也拿不了东西,连路都走不了了。转院时,都是我和她爸爸一直抱着的。

03、绝望:第一次术后复发

为了控制残留的肿瘤,我们开始陪苏苏化疗。在医院附近租了个小房子,一住就是七个多月。后来我们决定回广州继续治疗,一是离家近些,二是心里总还存着一点“回家就能好起来”的盼望。

回广州后,我每天陪着苏苏做康复。最热的那两个月,我和孩子每天坐地铁去医院。那段路,被我当成了康复训练的一部分。

吃完早饭,我们就出发。从家门口走到地铁站,正常人15分钟的路,我们要走50分钟。下地铁楼梯时,我扶着她一步一步慢慢挪——这正好锻炼腿部力量。苏苏走得很慢,像只小蜗牛,可她从没说过放弃。我心里知道,她多走一步,就离那个可怕的脑瘤远一步。

化疗做了一年多,肿瘤眼看快要被“打败”,当时病灶就只剩下这么一点了,像指甲盖那么大,而且没有明显强化。苏苏也能扶着走几步了,一切好像在变好,可命运又给了我们一拳:谁知半年后再复查,就发现有强化了,病灶也明显增大了,胶质瘤又复发了。

04、转机:为了孩子,再拼一次

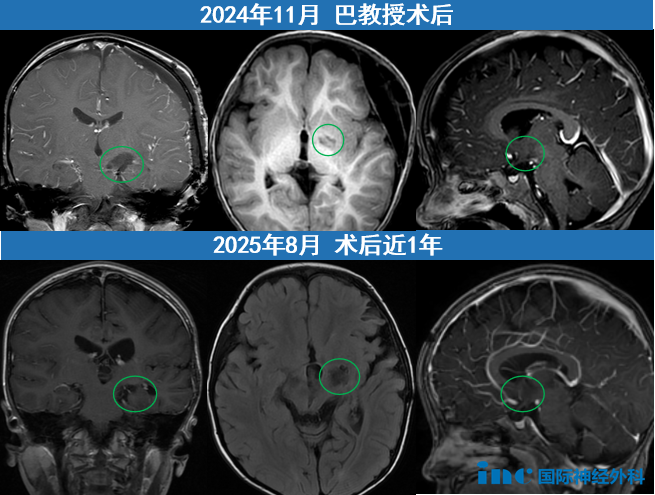

医生说,这次肿瘤比较小,是毛细胞星型细胞瘤(WHO 1级),如果能全切,苏苏很有希望回归正常生活。

我们心动了,可也害怕——第二刀,是在大脑最关键的基底节区动刀,那里布满重要的神经,稍有不慎就可能造成永久损伤,甚至危及生命。更何况苏苏已经开过一次颅,做过化疗,手术难度更大。

我们有了第一次手术的教训,变得更谨慎起来。

我们开始在全球范围内寻找专家。一位曾是巴特朗菲教授患者的病友推荐了他。我们花了五个小时,查遍了能找到的所有资料,还托德国、日本的朋友打听。最后,我们决定问问他。

“手术难吗?”我问。

“难,但不算最难。”巴教授回答得很平静。

3个小时后,我们做了决定:再赌一次。为了女儿,我们愿意赌上一切。

苏苏一家与巴教授术前咨询

05、守护:我的孩子吃了太多苦!

得到可以手术的消息,我们眼泪一下子就涌了出来。真的就像电视剧里演的那样,整个人控制不住地开始哭。当时感觉眼前都模糊了,一句话也说不出来。

我们真的没法相信。走了这么多医院,问过这么多医生,几乎所有人都说这个手术太难、风险太大。那时候心真的已经快被磨碎了,每天就想着,能陪孩子一天是一天,尽我们最大的努力,将来不后悔就行。

回顾孩子此前的治疗之路真的受大罪了,她还那么小。

术后,在照顾上,我对她特别严格。化疗期间,所有零食、深加工食品、含防腐剂的东西,我一样都不让她碰。三餐都是我自己做,食材尽量新鲜,还避开了麸质和容易引发炎症的食物。我总觉得,只要吃得够干净,身体就能撑得住。

可现实是,我的孩子连家门都很难出去。别的小朋友在外面跑跑跳跳,她只能静静坐在屋里。有时候看到保洁阿姨在拖地,我都紧张,怕地上滑他会摔着。直到后来情况稳一些,我才敢给她吃点坚果——可就连这个,他消化起来都很吃力。

医生说“什么都能吃”,可真的吃到孩子嘴里,不是便秘就是肚子疼,口气也不好。可能每个孩子的身体都不一样吧,她太小了,化疗太早伤了根本,整个消化系统都弱了。

所以我给她吃的东西,一直都挑最容易消化、对脾胃负担最小的。做父母的,只是希望孩子过的再好一些,再好一些。

这个难得的手术机会,我们不能放过!

06、新生:手术室外,我激动跳起来

我们用了差不多24小时赶到上海,当晚8点左右住进了苏州大学附属儿童医院。第2天一早,巴教授正好来院,苏苏就被安排在了当天的第1台手术。

手术那天,我们在手术室外一直等着,直到巴教授出来说:“肿瘤全切了。”

那一刻,我丈夫激动地振臂庆祝,开心得像个孩子。一家人强忍泪水,再一次双手合十,一同深深地鞠躬感激。我还特意准备了一束精心挑选的鲜花,满怀敬意地递到巴教授手中。

这世上有些喜悦,真的比任何事业上的成功都来得更珍贵、更踏实。

术后第一天巴教授查房

现在的苏苏,每天上完幼儿园就去康复医院。我也在学康复知识,把训练一点点融进她的生活。她胖了,脸色也好了,生病以来,我从没见过她状态这么好。

虽然每天还是在重复那些琐碎的动作,但她进步很大。以前她总摔跤,裤子一周就磨破,膝盖永远青一块紫一块。现在,她能自己走很长的路,右手也比以前有力气,能稳稳地拿起小坚果了。

我们送她回幼儿园,是希望她和别的孩子一样。老师后来告诉我,小朋友们排队跳舞时,苏苏虽然动得慢,却是第一个有意识去配合调整站位的孩子。

父女间的温馨互动,拿个拿不起东西的女孩变得灵活

那一刻我特别想哭。我的女儿,她一直在用她的方式,认真、努力地活着。她走得慢,可她从没停下。

也许等她再长大一点,会明白这一切:那场漫长的噩梦,爸爸妈妈一直陪着她。而她,也从没被放弃。

07、后记:愿孩子开心快乐一辈子

“巴教授给了我女儿第二次生命,相当于给了我第二次生命。等她懂事了,我一定会让她知道这是救了她的爷爷,我会带着孩子当面感谢巴教授。”

“她是一个很聪明的小女孩。”苏苏母亲时常夸赞苏苏,而在苏苏身上,不仅能看到聪慧,更能发现她的坚强、勇敢和毅力。这些品质都将伴随小女孩的一生,为她的生命“加油打气”。

“我想说,她这一辈子开开心心、快快乐乐、身心健全,我觉得就已经很好了。她的生活能自理,能自己生存下去就已经很不错了。我觉得,这也是一个很强大的能力。”

——苏苏母亲

写稿时,心里最柔软的地方总被轻轻触动,常常写着写着就湿了眼眶。既为父母那种倾尽一切、毫无保留的爱而震动,也为小苏苏在病痛面前展现出的惊人勇气和坚韧而深深感动。我想,天底下所有父母的愿望,不过就是孩子能这样——健康、平安、快乐地长大。