目前,脊髓肿瘤治疗选择仍然有限,主要治疗策略包括手术切除、放射治疗和化疗。因此,迫切需要额外的治疗来延长被诊断为脊髓胶质瘤患者的生命,而免疫治疗提供了一种有希望的治疗选择。

图1:T1有(A)和无(B)对比显示脊髓圆锥病变增强,有椎板切除术的证据。该患者在4年前接受了国际卫生组织III级间变性星形细胞瘤的次全切除,并接受了放疗和替莫唑胺治疗。

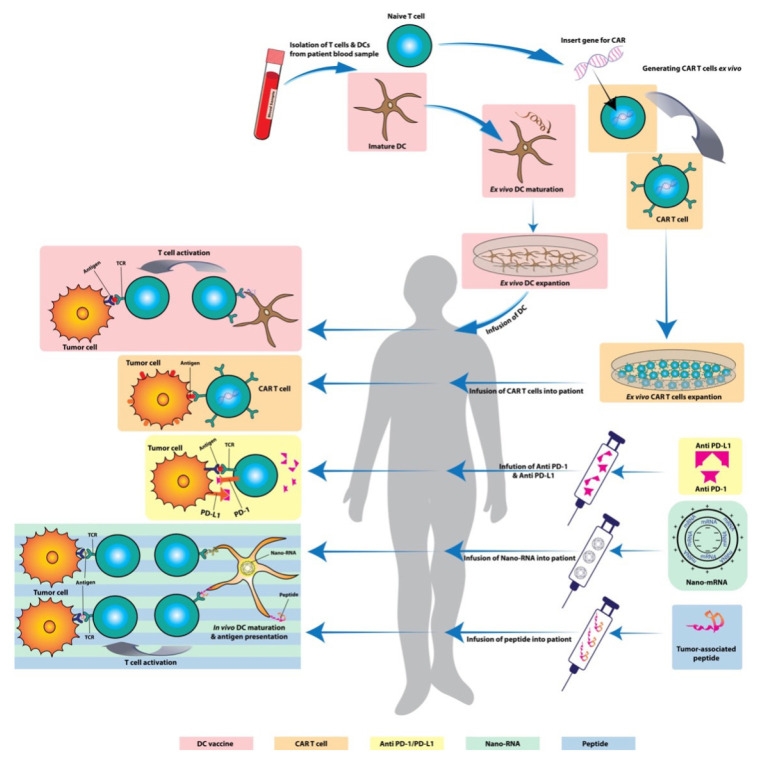

随着外科治疗、术后放疗和化疗的发展,免疫治疗已成为治疗恶性肿瘤的四种重要方式。癌症免疫治疗的目标是产生能够选择性靶向和消除癌细胞肿瘤特异性的免疫反应。尽管免疫疗法较初用于治疗黑色素瘤和血液系统恶性肿瘤,但随着发现逆转了免疫特权中枢神经系统的信念,免疫疗法已越来越多地应用于神经胶质瘤。胶质瘤免疫治疗的这些新进展包括免疫检查点控制剂、嵌合抗原受体(CAR)T治疗和疫苗策略(图2)。考虑到颅内GBM的患病率和预后与脊髓胶质瘤相比都很较差,全部具有里程碑意义的胶质瘤免疫治疗试验都是针对这些患者的。免疫疗法在脊髓胶质瘤治疗中的应用仍然很有前景,但由于存在相当大的挑战,仍然很少使用。下面,我们总结颅内胶质瘤免疫治疗的现状,尝试将其应用于脊髓胶质瘤时面临的挑战,以及目前解决这些困难的方法。

图2:免疫治疗策略概述。以细胞为基础的治疗包括树突状细胞(DC)和嵌合抗原受体(CAR)T。这些细胞从患者身上分离出来,在体外进行修饰和扩增,并作为系统治疗输回。基于药物的治疗包括针对程序性死亡蛋白1(PD-1)和PD-1配体(PD-L1)的抗体,它们可以防止癌细胞逃避免疫识别。疫苗疗法包括基于RNA和肽的策略,这些策略可以触发对癌症抗原的体内免疫反应。

免疫检查点控制剂

免疫检查点是正常免疫系统中存在的负调节信号机制,负责维持自身耐受和预防自身免疫疾病。这些机制存在于T细胞和正常宿主细胞之间的界面,以提醒T细胞自我,并随后减弱反应的强度和持续时间。许多肿瘤,包括胶质瘤,利用免疫检查点的正常保护作用来逃避T细胞的损害。在控制性检查点配体和受体中,程序性死亡蛋白1(PD-1)和PD-1配体(PD-L1和PD-L2)在颅内GBM中高度表达[9,10]。事实上,PD-L1在大约61%-88%的颅内GBM的肿瘤微环境中由肿瘤细胞、小胶质细胞和外周来源的髓样细胞表达。因此,PD-1和PD-L1/2是胶质瘤药物治疗的潜在靶点。1、抗PD-1:Nivolumab

Niolumab,又名“纳武单抗”,是一种完全人源化的IgG4单克隆抗体,作用靶点是PD-1,通过解除肿瘤对免疫系统的控制,从而发挥抗肿瘤作用。项Ⅲ期随机临床研究显示:对于选择性鳞癌患者,与多西紫杉醇相比,二线使用Nivolumab,可将总生存时间从6月延长到9.2月;而对于选择性非鳞非小细胞肺癌患者,二线使用Nivolumab可将总生存期从9.4月延长到12.2月,同时患者耐受性良好。2、抗PD-1:Pembrolizumab

pembrolizumab,是一种新型治疗癌症的药物。FDA已授予Keytruda突破性药物(BTD)认定,用于经含铂化疗方案治疗后病情恶化的表皮生长因子受体(EGFR)突变阴性和间变性淋巴瘤激酶(ALK)重排阴性非小细胞肺癌(NSCLC)患者的治疗。而突破性疗法(BTD)认定,可以帮助缩短Keytruda肺癌适应症申请的审查时间表,是FDA已明确表示,计划尽可能快地审批通过。PD-1/PD-L1免疫疗法是当前备受瞩目的新一类抗癌免疫疗法,旨在利用人体自身的免疫系统抵御癌症,通过阻断PD-1/PD-L1信号通路,就如肿瘤细胞失去了护身符,裸身面对外界,从而遭受淋巴细胞的免疫袭击而使癌细胞死亡,具有治疗多种类型肿瘤的潜力,有望实质性好转患者总生存期(OS)。

过继性T细胞转移:TIL、TCR T细胞和CAR T细胞

以T细胞为中心的治疗方法与免疫检查点控制剂的发展,在肿瘤治疗方面取得了的成果。过继性T细胞转移不是使用抗体直接刺激体内T细胞调节机制,而是获取自体T细胞,在体外对其进行操作,并将其注入体内,较终作为“活药物”发挥作用,以创建长期治疗。在过继性T细胞转移中,淋巴细胞可以从从从外周血中获得的切除肿瘤中分离出来的天然T细胞中获得,并经过基因修饰,重新定向到肿瘤抗原中。1、肿瘤浸润淋巴细胞

TIL是肿瘤内主要由T细胞组成的异质性细胞群。一部分TIL在其表面表达T细胞受体(TCR),其识别肿瘤相关抗原并对恶性细胞产生细胞毒性。分离后,这些TIL可在体外扩增并返回患者进行T细胞定向肿瘤攻击。虽然TIL在黑色素瘤中有用,但尚未显示出对胶质瘤治疗的作用。与黑色素瘤不同,胶质瘤不会产生大量浸润的抗肿瘤T细胞,因此很难分离TIL进行扩增。此外,并非全部浸润性T细胞都对肿瘤抗原具有特异性,可能只是无法发起直接攻击的旁观者。只有少数人尝试使用TIL治疗原发性或转移性脑肿瘤患者。在一项小型前瞻性试点研究中,六名患者接受了从切除的复发性GBMs中获得和扩增的TIL。虽然观察到TIL是顺利的,但没有显示出对患者生存的益处。2、TCR T细胞治疗

虽然分离TIL可能很困难,但肿瘤相关抗原更丰富,因此更容易识别。外周血中的T细胞可以进行基因改造,以改变其对这些抗原的特异性。已经使用了两种基因修饰方法:TCR工程T细胞和CAR T细胞(CAR-T)。TCR T细胞是与TCR结合的T细胞,TCR由特定于肿瘤相关抗原的可变α链和β链组成。TCR T细胞识别由肿瘤细胞表面的主要组织相容性复合体(MHC)提供的加工过的细胞内抗原。对MHC的依赖性使得这种方法对作为免疫逃避机制的下调和降低MHC表达的胶质瘤不太有用。尽管如此,开发TCR T细胞的愿望仍然存在,因为它们具有识别细胞内肿瘤抗原的独特优势,扩大了潜在靶点的多样性。然而,肿瘤相关抗原靶向TCR T细胞试验在各种恶性肿瘤中的应用充满了肿瘤外、靶向毒性。目前还没有以TCR T细胞为基础的治疗脑胶质瘤的临床试验,这突出表明需要确定新抗原靶点,以提出和顺利地应用这种疗法。3、CAR T细胞治疗

CAR T细胞疗法旨在克服MHC下调的挑战。CAR T细胞是添加CAR的自体外周T细胞。CAR是一种细胞外抗原结合域,特异于肿瘤抗原或肿瘤相关抗原,与各种细胞内信号区域协同翻译,激活后对T细胞增殖、功能和存活有不同影响。由于CAR和TCR的特性有差异,CAR T细胞可以识别表面抗原,包括蛋白质和碳水化合物,而无需处理和呈现MHC。针对以下肿瘤特异性抗原的临床前试验证明了CAR-T对颅内胶质瘤的疗效:表皮生长因子受体变异体III(EGFRv III)、产生促红细胞生成素的肝细胞癌A2(EphA2)、人表皮生长因子受体2(HER2)和白细胞介素受体13Rα2(IL13Rα2)。EGFRvIII是一种组成性激活、突变的野生型受体,位于50%的胶质瘤上。该受体是CAR T细胞识别的理想表位,因为它完全不存在于正常组织中,因此对健康细胞的毒性较小,具有较高的肿瘤特异性。

HER2是表皮生长因子家族中的另一种受体,在82.5%的颅内GBM中表达,使HER2成为比EGFRvIII更普遍的靶点。然而,其普遍性超出了GBMs,也存在于健康的上皮细胞中,具有EGFRvIII未显示的靶向毒性风险。

IL13Rα2是CAR-T治疗的一个有吸引力的靶点,因为它在正常组织中表达有限,但在大多数恶性胶质瘤细胞(包括多形性胶质母细胞瘤、室管膜瘤和髓母细胞瘤)的表面过表达。在人类初步研究中,一次为单个机构开发了一种IL13Rα2特异性CAR,该CAR能够识别IL13Rα2并启动GBM细胞的溶细胞杀伤。

疫苗:靶抗原、疫苗平台和疫苗载体

1953年,放射学观察强调了一种被称为远隔效应的现象,即辐射后,在主要辐射场以外的非辐射区域,肿瘤和转移会出现系统性消退。据推测,辐射会诱导肿瘤细胞凋亡和肿瘤抗原的释放,从而激发免疫系统的全身抗肿瘤反应。这一观察激发了使用外源性引入抗原刺激免疫系统的可能性,也是产生抗癌疫苗的基础。GBM的低存活率在很大水平上归因于GBM诱导的免疫控制的各种机制,因此基于疫苗的免疫治疗的临床试验已成为一种潜在的治疗方式,旨在克服GBM的发病机制并好转OS。每个疫苗试验都可以根据其靶抗原、抗原形式和运载工具进行分类。靶抗原大致分为肿瘤相关抗原和肿瘤特异抗原。肿瘤相关抗原是在全身许多细胞中表达的抗原,但在肿瘤中过度表达。在GBM的情况下,包括survivin、Wilms肿瘤1和HER2。相反,肿瘤特异性抗原包括仅由肿瘤细胞表达的突变蛋白。肿瘤特异性抗原被认为是疫苗的理想靶点,因为它们由胶质瘤细胞选择性表达,并将偏离靶点的影响降至较低。尽管在GBMs中很难识别,但已经使用了几种肿瘤特异性抗原,包括EGFRvIII、H3.3K27M、CMV蛋白和异柠檬酸脱氢酶(IDH)R132H。这些抗原的传递形式也因疫苗而异,每个疫苗平台的免疫原性机制略有不同,生产方式也有所不同。1、肽疫苗

历史上,活的减毒或灭活形式的微生物病原体被用于诱导抗原特异性反应,以保护宿主免受后续感染。根据所使用的病原体,疫苗配方可能含有数十至数百种蛋白质。然而,免疫通常仅依赖于一个表位,任何额外的蛋白质都可能诱发过敏或反应性反应。2、RNA

疫苗核酸疫苗是将编码某种抗原蛋白的外源基因(DNA或RNA)直接导入动物体细胞内, 并通过宿主细胞的表达系统合成抗原蛋白, 诱导宿主产生对该抗原蛋白的免疫应答, 以达到预防和治疗疾病的目的。3、纳米疫苗

RNA可以从肿瘤样本中提取、扩增,并与纳米脂质体结合,以创建个性化的RNA-NP疫苗。它们可以在几天内生成,并具有较好的放大能力。此外,RNA NPs具有绕过MHC类限制、靶向定位和RNA作为toll样受体激动剂的免疫原性潜力的优势。脊髓胶质瘤免疫治疗应用的挑战

虽然脊髓胶质瘤与头颅胶质瘤相比是一组少见的恶性肿瘤,但其相关的发病率和死亡率都很高。脊髓室管膜瘤的5年生存率接近全切,而低级别SCA在50个月时的OS为90%,这是由于大体全切除的良好局部控制率[64,65]。相反,高级SCA的5年操作系统接近15%-28%。高级别SCA的浸润性和脊髓的雄辩结构限制了可达到的切除范围(EOR)。的手术切除是颅内胶质瘤的一种重要干预措施,与的生存益处无关,并且由于发病率的原因,不在高级别SCA中进行常规手术[5]。活检和/或切除后,放射治疗被视为标准的辅助治疗。然而,鉴于高级别SCA的侵袭性和糟糕的预后,需考虑系统性治疗方案。替莫唑胺和PCV(丙卡巴嗪、洛莫司汀和长春新碱)在复发情况下已被使用,但其他治疗选择仍然很少,仅限于病例报告。GBMs处于免疫治疗的前沿,关于上述众多机制的大量文献证明了这一点。各种免疫疗法的蓝图已经从GBMs的研究中衍生出来,并应用于脊髓胶质瘤。随着这些免疫疗法在SCAs中的探索,颅内和脊髓胶质瘤之间出现了的差异。这些差异对脊髓胶质瘤免疫治疗的应用提出了挑战,包括发病率低、缺乏靶向抗原、通过血脊髓屏障传递、脊髓肿瘤微环境的免疫控制性质以及神经毒性治疗效果。需用新的解决方案克服每一个问题。