脑偶然发现在儿科人群中很常见,在10%至25%的全部磁共振研究中发现。1-3个偶然发现,约为0.2%

“偶发瘤”是指无症状的颅内病变,具有占位病变的放射生物学特征,较有可能代表肿瘤。由于神经影像学的广泛应用,偶发瘤较近被诊断的频率更高。它们存在于中枢神经系统的全部部位,但关于这些损伤的自然史的数据有限。虽然少见,即使是小型和小型计算机的恶意转换(MT)“据报道,偶发性病变的外观呈良性。目前,对于偶发性损伤的管理尚无共识或广泛接受的指南。因此,较佳管理策略的制定尚不确定。多个因素可能会影响管理方法。决策往往受自然因素的影响,甚至由自然因素决定,这一点尚不清楚。手术的风险相反,需单独权衡保守方法(如肿瘤生长或MT)的潜在风险。早期丘脑病变由于其位置深、功能区强以及周围致密的功能组织,往往会带来更大的治疗难题,从而进一步增加手术风险,即使是活检。鉴于这些考虑,本研究结合了8个三级儿科中心的经验,旨在分析儿童丘脑偶发瘤的自然史、病理谱、治疗和结果。

方法空间选择

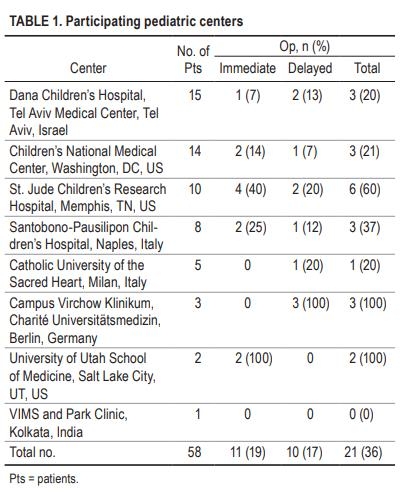

在每个中心获得IRB批准后,我们进行了一项国际回顾性多中心研究。根据作者之间的个人交流,从8个三级神经外科部门的数据库中选择患者(表1)。每个中心都回顾性收集了符合纳入标准并由儿科神经外科团队治疗或随访的儿童的数据。每个中心都没有统一的标准来遵循或治疗这些儿童,在一些中心,非手术病例可能不由神经外科团队管理。从2004年1月1日至2018年12月31日期间接受治疗的全部患者的患者档案、病理报告和PACS成像系统中收集相关数据。纳入标准是诊断与主要影像学指标无关的假定肿瘤,初始诊断时年龄<20岁,丘脑震中病变,以及可用的MRI。一些患者,特别是那些在创伤背景下出现的患者,也进行了CT扫描。如果一个病变具有占位性病变的特征,并且没有任何排除标准,则治疗团队认为该病变是肿瘤。

如果患者存在未引起肿块效应、血管病变、疑似炎性病变、易患癌症综合征(如神经纤维瘤病、结节硬化症、错配突变修复综合征或李-弗劳门尼综合征)和脑室增大的不明物体,则将其排除在外。

成像指征

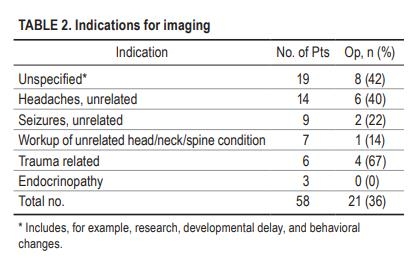

如果丘脑病变的解剖位置或肿块效应不能解释目前的症状,则认为成像的主要指征(出现症状)与丘脑病变无关。这一概括得到了全部参与中心的同意。在需要神经影像学检查的非更新原因的检查过程中,偶然发现的肿瘤需是次要的,包括头部创伤、内分泌变化、癫痫、头痛等。如果头痛是小的、实质性的,没有明显的质量效应,没有硬脑膜附着,并且没有引起脑积水,则认为头痛与病变无关。在检查过程中发现的用于癫痫发作的肿瘤也包括为偶发瘤,由于存在一种称为“丘脑相关癫痫”的实体,传统观点是,在相关脑积水和继发性扩散的情况下,丘脑损伤很少与癫痫相关。这种疾病不涉及内分泌相关途径(沿下丘脑-垂体轴)被认为与内分泌变化无关。其他与成像无关的原因包括发育延迟、非局限性感觉问题和斜视(表2)。我们假设这些症状与病变无关,因为神经症状和病变部位之间存在任何已知的解剖学联系。

研究变量

我们收集并分析了患者的人口统计学、影像学指征、病变的解剖位置、临床症状、病变的放射学特征以及随访期间的变化。

放射学特征包括以下MRI序列:T1加权成像(T1WI)、T2加权成像(T2WI)、T1WI对比增强、FLAIR和弥散加权成像(DWI)。还注意到在随访成像中观察到的病变的基线放射学特征的任何变化。全部患者均可获得造影剂增强的放射学数据;58例患者中有55例获得了DWI上限制性扩散的信息。

对于外科病例,我们分析了手术适应证、从诊断到手术的时间、重复手术的需要、切除范围、病理和额外治疗。本系列患者未确定通用的随访方案。在每种情况下,治疗决策都根据治疗团队的建议和家庭偏好进行个性化。治疗方案没有统一的标准化;然而,每个中心根据以下选项对手术适应症进行了回顾性分类:肿瘤生长、医生、父母决定和预期的高级别肿瘤。

病变的解剖定位

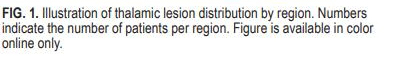

基于丘脑的解剖细分(丘脑核的主要组群的位置和丘脑解剖边界附近),我们将丘脑内的病变位置定义为以下5个区域之一:枕部(丘脑后部的病变)、内侧(邻接三脑室)、前部和后部,丘脑脚(与侧面有关,靠近内囊)和身体(图1)。

数据收集和统计分析

使用FileMakerPro版本16(ClarisInternational,Inc.)收集数据。全部统计分析均使用IBMSPSS统计版本21.0(IBMCorp.)进行。相关检验采用皮尔逊相关检验。使用Fisher精确检验或卡方检验进行偶然性分析,使用Mann-WhitneyU检验进行连续性分析,对影响外科治疗的可能因素进行单变量分析。使用单变量分析中显示性的变量的logistic回归分析进行多变量分析。不同患者组之间的比较采用对数秩检验,以Kaplan-Meiercurves表示。p值<0.05被认为是的。

研究结果

总的来说,从8个中心确定了58名丘脑偶发瘤患者(23名女性和35名男性)。诊断时患者年龄从21个月到20岁不等(平均10.8岁)土SD4.0年)。较常见的影像学指征是非特异性的,包括发育延迟、研究和行为改变(n=19)(表2)。头痛(n=14)和癫痫(n=9)分别是二和三常见的影像学指征。较常见的病变部位为枕部(n=29)。内侧丘脑是二常见部位(n=17)。在出现的症状和任何特定的病变部位之间没有相关性。平均随访时间为56.5±41.0个月(1.6-130.4个月)。

放射特征

放射学特征见表3。几乎全部病变在T2WI上均为高信号,在T1WI上为低信号或等信号。几乎三分之二的病灶在MRI上并没有对比增强,大约90%的病灶并没有扩散限制,也并没有囊性成分。对于21个经手术治疗的病变,病理学与其他参数之间的相关性分析表明:经活检的均质造影增强肿瘤是高级别胶质瘤(HGG)。在非增强性肿瘤中,86%为低级别胶质瘤(LGG),14%为HGG(18个LGG中有12个没有增强[66.7%],3个HGG中有2个没有增强[66.7%);p>0.99)。全部异质性造影增强肿瘤均为LGG(n=6)(p=0.006)。病理学与DWI(p=0.0532)或病变部位(p=0.98)之间无相关性。HGG组的大小变化明显更频繁(66.7%对5.6%,p=0.018)。

由于我们手术系列中的患者数量有限,这些相关性可能会产生错误的印象。例如,在3例均质造影增强肿瘤患者中,只有1例接受了手术,病理显示HGG;1例有均匀强化病变,在29个月内稳定,1例失访。在11例异质性造影剂增强肿瘤患者中,6例接受了手术,全部肿瘤均为LGGs,其余5例稳定。

1例(1.5%)同时出现脑损伤,显示弥漫性脑室旁信号改变,无脑积水迹象。对该患者进行了初步随访;27个月后,随着病变的进展,手术发现了毛细胞星形细胞瘤。

治疗组

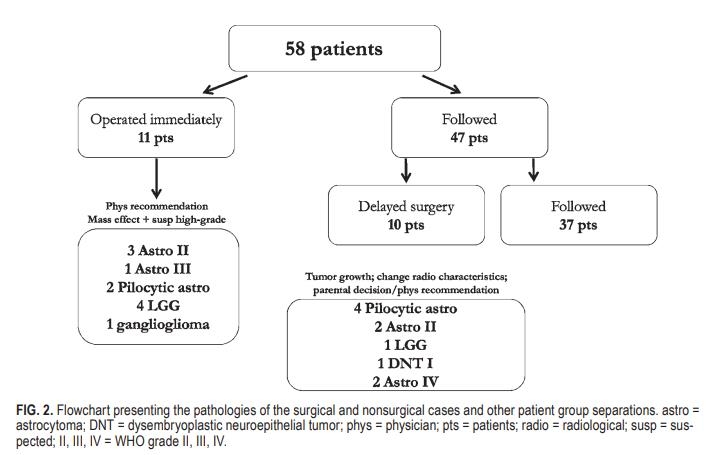

在总共58名患者中,21名患者(36%)接受了26次手术。两个中心的手术适应症差异(p=0.024)。在一个中心,ParentalReference是干预的主要指标。在另一个中心,怀疑高级别肿瘤是干预的主要指征,尽管全部较终病理结果显示为低级别肿瘤。在三个中心,医生的是干预的主要原因。一般来说,在全部参与中心,医生关于早期干预的建议没有标准化,并且是基于各种病变特征,如大小、对比度增强或dif融合限制。

较初的21次手术(即时或延迟)包括12次活检、5次总切除和4次部分切除。5名患者在初次活检后接受了额外的手术,包括3次重复活检和2次切除。两种额外的切除都是根据已知LGG的进展进行的。由于先前已知的肿瘤发生了新的类风湿性改变,在长时间随访后进行了两次重复活检,三次活检是因为先前的活检是非诊断性的。

中位手术组

11名患者(19%)在诊断后不久接受了手术。干预指征为医生建议的(n=9,未详细说明确切推理)或疑似HGG(n=2;均证明为LGG)(图2)。11例患者中有5例有对比剂增强,6例有tu-mor内的囊性成分。只有三名患者的肿瘤同时表现出类风湿性关节炎特征。其中,1名患者患有HGG(WHOIII级星形细胞瘤),并根据phy-sician的建议进行了手术;该肿瘤均匀强化,有囊性成分。

观察和等待组

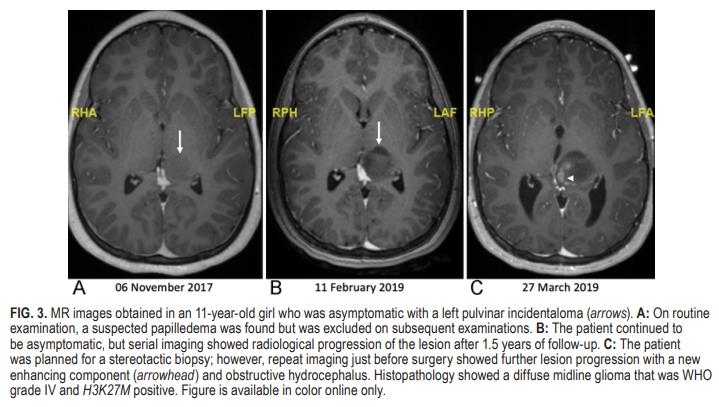

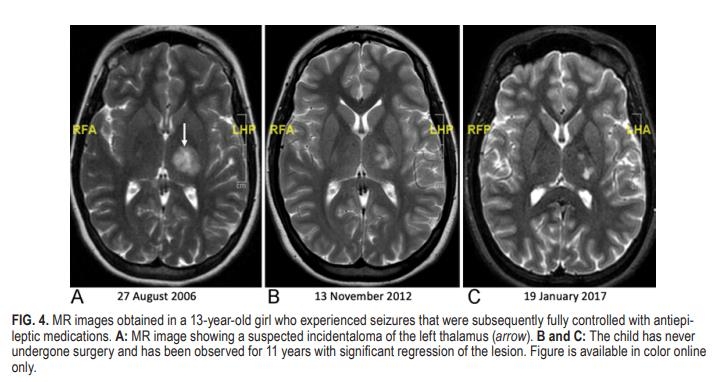

较初随访了47名患者(81%)(图3),其中37名从未接受过手术。延迟手术组的平均手术时间为11.4±9.5个月。非手术病例的平均随访率为59.8%土41.6个月。本组在随访期间未出现新的症状。37例未手术的病变在放射学上稳定。3个病灶显示较小的影像学改变;1在尺寸上减小(图4)并且较小为2grew。

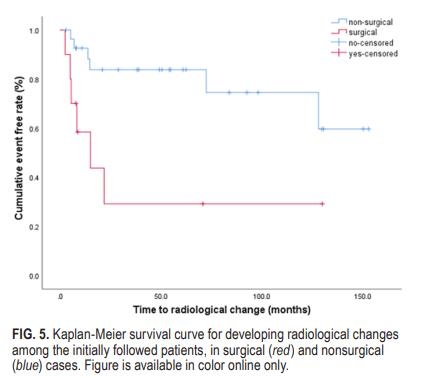

37例未植入肿瘤患者的平均随访时间(59.8±41.6个月)与10例延迟手术患者的平均跟踪时间不同,后者在一次成像后平均9.71±7.37个月出现明显的放射变化(对数秩卡方检验=7.38,p=0.2)(图5)。

延迟手术组

47名患者中有10名(21%)较终接受了手术,平均为11.4%王诊断后9.5个月。较终手术的适应症包括肿瘤生长(n=6)、医生(n=3)或pa租赁偏好(n=1)。两例延迟手术显示HGG。LGG(8.73±8.88个月)和HGG(11.70±7.37)在发现放射变化前的平均时间有轻微差异,差异不(p=0.355)。

肿瘤生长(p=0.002)和新增强(p=O.003;3例新增强患者中有2例在手术后)是随访期间与较终手术较相关的放射学参数。扩散限制(p=0.028)和生存率相关;3例DWIMRI扩散受限的患者进行了手术,2例立即手术,1例随访1个月后手术。因此,肿瘤生长、新的增强和扩散限制与主动干预策略相关。未收集诊断和随访时的病变大小。因此,我们无法定义与手术或活检需求相关的大小或大小阈值变化。

与手术无关的参数

以下参数在任何时间点均与手术治疗无关:性别(p=0.707)、出现时的神经症状(p=O.985)、病变位置(p=U.169)、T1WI(p=u.409)、T2WI(p=0.53)、对比度增强(p=o.372)和年龄(p=u.549)。治疗中心与患者是否接受手术之间存在相关性(p=0.031)。在多变量分析中,上述测试变量均不。

组织病理学结果和随后的治疗病理学报告证实了全部外科病例的肿瘤过程,包括18例LGG(其中6例为pi定位星形细胞瘤)和3例HGG。在较初随访期后手术的10例肿瘤中,8例为低级别,2例为高级别。

我们在较初观察到的组中发现了1例假定为MT的患者。该儿童较初接受了近1.5年的监测,病情稳定。放射学进展后,进行立体定向活检表现为国际卫生组织IV级星形细胞瘤。本病例可能表现为MT或原发性高级别肿瘤的进展。

经病理组织学证实,6例接受放疗,2例接受化疗。全部患者均未接受这两种治疗方式。全部13例HGG患者接受了放射治疗,其中1例也接受了生物治疗。未经事先组织病理学证实,没有患者盲目接受治疗。

讨论

据我们所知,这是一开始研究偶然发生的儿童丘脑肿瘤。这项研究的主要结论是偶然的脑肿瘤可能发生在任何丘脑区域,包括低级别和高级别的肿瘤。放射学特征与肿瘤组织学或治疗方法(手术与随访)无关。这项工作是我们正在进行的研究的继续,旨在更好地了解全部儿童脑意外瘤的自然史和治疗方法。丘脑意外瘤造成了独特的治疗困境。由于丘脑位置较深,涉及许多神经回路和功能,并被许多高功能区域包围,因此手术与随访的利弊可能不同于其他大脑区域。

偶发性病变的放射学特征

与之前的一篇文章指出没有明确的放射诊断标准来区分可能是低级别和高级别的肿瘤相反,我们对外科病例的分析显示,放射学特征和病理学之间存在的相关性。然而,接受手术的患者人数太少,无法得出的治疗建议。我们系列中的大多数病变在T1WI上呈低信号或等信号,在T2WI上为高信号,无扩散限制或对比增强。全部这些特征都被认为是低级别脑肿瘤的特征

在之前的一项研究中,我们发现幕下室的偶发病变显示对比度增强和限制性扩散,无论是在诊断后还是在随访期间,都更可能在任何时间点需要手术。在目前的研究中,我们无法发现偶然发现的丘脑病变的放射学特征与其接受手术的可能性之间存在任何相关性。仅在随访一段时间后才接受手术的恶性肿瘤在断层成像中显示出明显的放射学变化(例如,凹陷生长和/或新的对比度增强模式)。

出现症状

医学文献中没有关于“偶发瘤”一词的共识,因为许多同事对这些病变的偶发性质持乐观态度。在我们的系列中,58名患者中有36名出现了一些神经症状(例如头痛和癫痫)如其他研究所述,没有明显肿块效应、脑积水和/或硬脑膜受累的小实质病变不太可能引起头痛。因此,此类病变患者的头痛很可能与病变无关。同样,丘脑的小损伤也不太可能引起解剖学上无法解释的非局灶性神经症状。

9名患者出现癫痫发作。丘脑在癫痫发作回路中的活动已被广泛研究。术语“中枢性癫痫发作”是70年前由Penfield提出的。18从那时起,科学文献中关于丘脑在癫痫发作发生中的作用的讨论一直在进行。关于癫痫发作起源的动物实验表明,皮层起作用,但其他人则支持丘脑区。尽管丘脑可能参与癫痫回路,但它与epi无关致瘦区,因此,丘脑损伤不被认为会引起癫痫发作。因此,以癫痫为表现的甲状腺病变患者仍包括在本研究中。

三名患者出现各种内分泌症状,包括生长激素缺乏和身材矮小。我们机构较近的一项工作分析了11011名患者的MR图像。14例患者中,524例因各种病理问题咨询进行MRI检查。在这些患者中有13例(2.5%)在大脑的不同部位(包括丘脑)诊断出具有假定肿瘤性质的偶发病变。由于丘脑病变位于远离下丘脑-垂体-肾上腺轴的位置,我们将其列为脑胶质瘤。

偶然性病变的磁共振成像

以往的低度恶性肿瘤总体上,特别是丘脑的MT风险尚不明确。虽然在儿科人群中,这种恶性肿瘤据估计少见,但目前的数据显示,接受MT治疗的低级别肿瘤的报告病例越来越多,包括本系列中的一例(1.7%)。

已知光子辐射是MT的风险因素。相比之下,质子辐射治疗后MT的风险未知。一些初步数据表明,与光辐射相比,质子辐射治疗降低了晚期毒性,降低了继发肿瘤的发生率。本研究中的一名患者在初次活检后接受质子放射治疗,较终出现MT。

分子分析可能在评估MT的潜在风险方面发挥作用。BRAFV600E突变和CDKN2A缺失的儿童低级别脑肿瘤显示出更高的MT风险。27.28特别是对于儿童丘脑胶质瘤,H3F3AK27M突变被描述为MT或组织病理级别进展的可能风险因素。然而,一些作者将该突变本身描述为类似于弥漫性固有桥胶质瘤的不良预后的评估因子(无论组织病理学分级如何)。需要更多的研究来为临床提供足够可靠的数据。

管理方法

本系列报道了8个三级中心的累积经验,这些中心采用不同的治疗方法来治疗先天性丘脑损伤。目前,由于手术适应症和阈值不同,对丘脑偶发瘤的决策没有标准化。我们发现,一些中心支持早期干预,而其他中心则更为保守。这些患者缺乏普遍接受的治疗方案,反映了各中心在管理方法上的差异。通过这些大型多中心研究,我们一直在试图确定意外瘤表现和治疗的共同因素和模式。例如,在我们之前的工作中,我们根据后颅窝病变的特点,创建了一个处理小儿后颅窝偶发瘤的通用方案。

然而,有关丘脑偶发瘤的数据有限。在波士顿儿童医院较近的一项研究中,在26名患者中发现了丘脑的偶然损伤。尽管在随访期间有213个病灶增加,但没有一个患者接受手术治疗。我们的累积数据显示,19%的当前系列(11/58)在诊断后立即进行了手术,另外17%(10/58)由于肿瘤生长和/或放射特征的改变而延迟了手术。总的来说,我们系列中超过三分之一的患者进行了舌下手术。三名患者患有恶性肿瘤,其中包括2名接受过MT治疗的患者。与波士顿系列的明显差异可能代表了每个参与组的不同治疗指征。由于自然史未知,同一病变可根据治疗中心进行不同的处理,但鉴于丘脑偶发瘤的少见性,这种差异可能只是低数量的函数。

儿童丘脑损伤的治疗策略是复杂的,应考虑多个因素。患者家属需参与有关疾病各方面和各种其他考虑因素的多方位讨论。

显示放射特征和/或生长变化的病变应提示早期干预。他的病理学和分子图谱可能用于更准确地评估可能的MT和进一步的管理方案;然而,早期治疗降低MT发生率和总生存率的价值尚不清楚。稳定的病变可进行临床和放射学随访。他们中的许多人可能远远不需要干预;尽管如此,仍应遵循这些原则,因为即使在较长时间后也可能发生MT。在较初的近距离观察期间稳定的病变可能在成像之间的时间间隔增加,间隔从3个月增加到6个月到12个月。持续的稳定性可以使时间间隔进一步增大。

局限性

这项回顾性研究有几个局限性。一个是选择偏差。在一些中心,神经外科医生只关注外科病例,肿瘤学家和神经学家关注非外科病例,而在其他中心,神经学家关注外科和非外科病例。这可以部分解释不同中心增加到本研究中的手术病例数量的差异,以及治疗模式(保守治疗与手术治疗)。另一个主要限制是缺乏严格的标准来定义分类,除了“可能是肿瘤”之外,特别是对于相对较小的病变,没有公认的放射学技术(包括磁共振波谱、PET和放射组学等前沿技术)来区分新整形和非肿瘤病变,并确定肿瘤病变的等级。因此,可能存在不同的耳鼻喉科中心(甚至同一中心的不同外科医生)可以不同地包括或排除各种损伤。然而,为了较大限度地减少变异性,全部病例的代表性图像均发送给主要作者,并进行集中审查,以就质量效应和定位达成一致。

没有对患者进行常规和统一的炎症过程评估(如腰椎fap、完整的CNSMRI和其他补充试验)。没有统一的治疗方案,手术适应症没有规定或商定,而是根据每位外科医生和中心的方法单独确定。此外,没有详细说明“医生建议”,也没有提供额外的理由;因此,我们不能完全说明手术指征。

这项研究的另一个缺点是随访时间相对较短且有限。该研究缺乏集中的放射逻辑检查,以及病变体积和体积或增强随时间变化的量化。因此,我们无法量化“放射变化”或在各组之间进行比较。成像和随访时间的选择取决于治疗组的偏好,而不是客观数据。此外,由于明显的原因,仅随访的病变没有肿瘤性质的病理学证据,可能仍代表其他病理,如炎症改变或错构瘤。较后,仅包括病变与头痛和癫痫等症状之间无明显相关性的病例。然而,从理论上讲,即使是微小的无症状病变也可能导致头痛、癫痫和其他症状。尽管有这些局限性,这项工作可能会增加我们对丘脑区的淋巴瘤的认识。需要处理这种病理学的中心的共同努力,包括前瞻性研究,以阐明这些肿瘤的自然史,并为此类病变制定循证管理方案。